시행 1년 처벌과 사회적 관심 모두 떨어져

창원지법 무신경 행정처리 '1호 재판 연기'

중처벌 취지는 처벌이 아닌 노동자의 보호

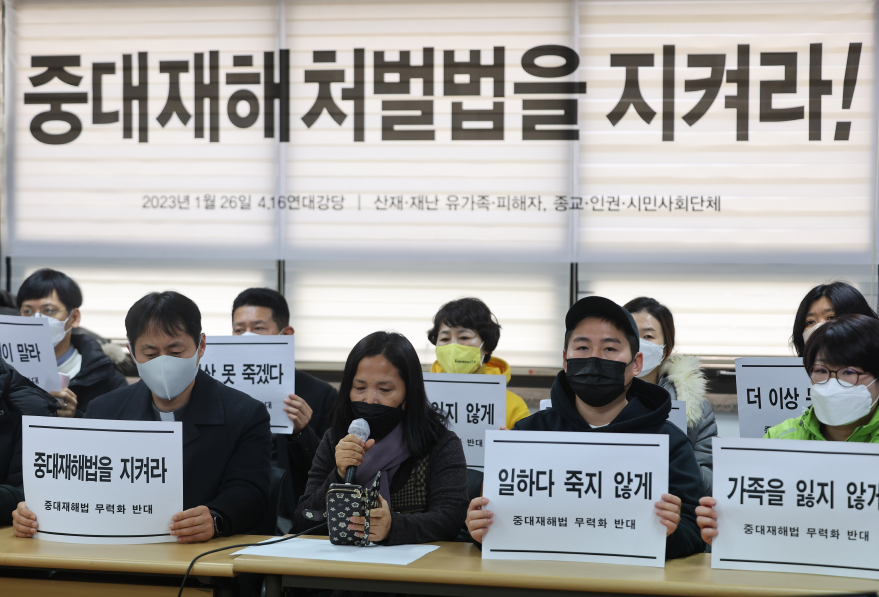

2018년 태안화력발전소에서 젊은 노동자 김용균씨가 목숨을 잃었다. 이 끔찍한 사고는 그저 우리 산업현장에서 흔히 발생하는 산업재해 가운데 한 사건으로 묻힐 뻔 했지만 사고 당사자의 어머니 김미숙씨와 노동계의 지난한 노력으로 이른바 '김용균법', 중대재해처벌법이 만들어지는 계기가 됐다.

하지만 법이 만들어지는 과정에서 처벌기준이 모호하고 적용대상이 지나치게 광범위하다는 비판이 제기되는 등 부실한 법이 만들어질 것이라는 우려가 나왔다.

여기에 정치논리가 개입되며 결국 경영계와 노동계가 모두 불만을 터뜨리는 어정쩡한 법이 됐다.

이제 중대재해처벌법이 시행된 지 꼭 1년이 됐다. 하지만 1년간의 성적표는 초라하다 못해 참담하다.

고용노동부의 통계에 따르면 지난해 중대재해 사망자는 644명으로 중대재해처벌법이 시행되기 전보다 5.7% 감소했다. 사실상 큰 변화가 없는 셈이다.

더구나 중대재해처벌법의 적용대상이 되는 50인 이상 사업장에서의 사망자 수는 오히려 3.2% 늘어난 것으로 나타났다. 광주 신축아파트 사고 등 대형사고가 빈발했기 때문이다.

또 다른 문제는 전체 사망사고의 60% 이상이 현재 법의 적용을 받지 않는 50인 미만 사업장에서 발생했다는 점이다. 내년부터 50인 미만 사업장에도 중대재해처벌법이 적용될 예정이지만, 여당은 오히려 시행 시기를 늦추거나 아예 적용대상에서 제외하도록 법을 개정할 움직임을 보이고 있다.

사건 처리도 지지부진하다. 법 시행 이후 지난해에만 229건의 중대재해가 발생했지만, 그 가운데 22%에 불과한 52건만 처리됐을 뿐이다. 법의 제정과 시행, 그에 따른 적절한 처벌과 예방조치가 모두 부실하게 이뤄졌다는 인상을 지울 수 없다.

지난 3일은 중대재해처벌법에 따른 첫 번째 재판 결과가 나오는 날이었다. 경남 함안의 한국제강에서 발생한 사망 사고가 재판 대상이다.

크레인에서 떨어진 방열판에 깔려 60대 노동자가 숨진 이 사건을 기소한 검찰은 대표 이사에게 징역 2년을 구형했다. 중대재해처벌법 시행 이후 처음으로 이뤄지는 법원의 판단인 만큼 경영계와 노동계는 물론 사회적으로 큰 관심이 모아졌다. 앞으로 판례와 기준이 될 수 있기 때문이다.

그런데 1심 선고가 갑자기 연기됐다. 이유가 황당하다. 법원이 사건을 잘못 배당했기 때문이다. 법원조직법에 따르면 중대재해처벌법은 단독 재판부가 심리하도록 돼 있지만, 창원지방법원은 이 사건을 판사 3명이 심리하는 합의부에 배당했다.

재판 과정에서 재판에 영향을 미칠 중대한 사유가 발생한 것이 아니라 법원의 어처구니없는 행정 실수로 이 중요한 재판이 연기된 것이다. '법'도 제대로 모르는 법원이라는 비판을 피하기 어려워 보인다.

법원의 이 실수는 중대재해처벌법 판결 1호라는 중요한 기준점이 될 재판이 자칫 '파기'될 수도 있는 중대한 문제를 야기했다. 문제는 법원의 이런 '둔감한' 실수가 중대재해처벌법을 바라보는 법원의 시각, 더 나아가 우리 사회의 시각을 반영한 것 아닌가 하는 느낌을 들게 한다는 점이다.

산업현장에서 목숨을 잃는 것은 단순한 사고가 아니다. '죽음의 외주화'라는 잔혹한 단어가 만들어질 만큼 구조화된 문제다. 하청에 하청이 이어지고, 가장 마지막 하청단계에 이르면 목숨을 담보할 수 없을 정도로 위험한 현장에 아무런 보호장치 없이 내몰리는 그런 '강자와 약자의 논리'가 적용되고 있기 때문이다.

그럼에도 법원의 무신경한 태도가 보여주듯 이들의 처절한 처지에 대해 우리 사회는 여전히 무감각한 것인가.

여전히 하청의 최하위 단계의 노동자들은 이들을 간접 고용하면서도 아무런 책임을 지지 않는 경영자는 물론 '정규직' 노동자의 이익만을 대변하는 '정규직 노동조합'으로부터도 보호를 받지 못한 채 '외주화한 죽음의 현장'에 내몰리고 있다.

중대재해처벌법은 법의 명칭 자체가 부실하다. 이 법의 취지는 '처벌'이 아니라 노동자의 '보호'이기 때문이다. 중대재해처벌법 시행 1년을 맞아 받아 든 참담한 성적표를 거울삼아야 한다. 산업현장에서 구조화된 죽음이 없어질 수 있도록 제도를 보완하고 더욱 관심을 기울여야 한다.

관련기사

- '중대재해법 1호 판결' 한국제강 사건 선고 잠정 연기

- 포항 축협 공사장서 노동자 추락사 … 중대재해법 조사

- 중대재해법, 기소까지 평균 8개월 … 수사 장기화 경향

- 중대재해법 첫 해 644명 사망, 처벌은 '0건'

- 안경덕 산업안전상생재단 이사장 "중소기업 중대재해 예방책 필요"

- [문영기 칼럼] 일타 스캔들과 검사 아빠

- [문영기 칼럼] 납득할 수 없는 징용피해보상 무엇을 위한 '결단'인가

- 중기중앙회 '내년 50인 미만 사업장 중대재해법 적용' 설명회 연다

- [문영기 칼럼] 9시간만에 '자폭한' 민주당 혁신위

- 고 김용균 씨 사망사건, 대법원 원청 대표 무죄 확정