서울대병원 연구팀이 대규모 데이터 분석으로 희귀 신경퇴행성 질환인 '신경세포핵내봉입체병'의 원인을 발견했다고 23일 밝혔다.

채종희·문장섭·이승복 서울대병원 임상유전체의학과 교수와 최정민 고려대 의과학과 교수팀은 희귀 신경퇴행성 질환의 유전자변이를 식별하는 최신 분석 기법을 구축했다.

이를 토대로 2019부터 지난해까지 서울대병원에 내원한 환자들과 한국 바이오뱅크 코호트에 등재된 대규모 유전체 정보를 분석해 10여 년간 미진단 상태로 살아온 청소년 환자의 병명을 성공적으로 찾아냈다.

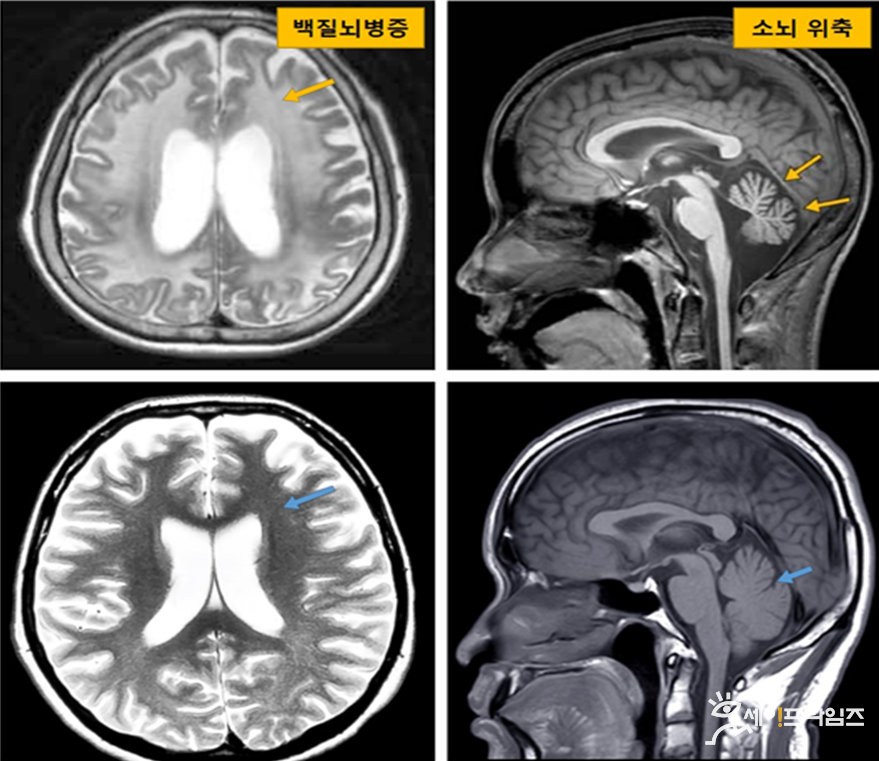

신경세포핵내봉입체병은 신경세포 핵 안에 비정상적인 단백질(봉입체)이 축적되는 신경퇴행성장애다. 발병 원인은 NOTCH2NLC 유전자에서 GGC 염기서열이 비정상적으로 반복되는 '단연쇄반복 변이' 때문이다.

연구팀은 단연쇄반복 변이를 식별하기 위해 유전체를 긴 단위로 분석하는 롱리드 방법을 도입한 최신 시퀀싱 기법을 구축했다.

이를 활용해 서울대병원에 내원한 원인불명 백질뇌병증 환자 90명 중 신경세포핵내봉입체병 영상 소견이 있는 환자의 전장유전체 데이터 분석을 진행했다.

그 결과, 16명(17.8%)에서 단연쇄반복 변이가 확인됐다. 즉 국내 원인불명 백질뇌병증 환자 10명 중 1~2명은 희귀질환 신경세포핵내봉입체병을 앓고 있다.

연구팀은 국내 희귀질환 환자와 가족 3887명의 유전체 정보를 분석해 NOTCH2NLC 유전자의 GGC 염기서열 반복 횟수 분포를 확인하고, 이 염기서열이 '65회 이상' 반복될 때부터 신경세포핵내봉입체병으로 추정할 수 있음을 확인했다.

이 기준을 적용한 결과, 한국 바이오뱅크에 등재된 미진단 신경퇴행 환자 6명을 신경세포핵내봉입체병으로 새롭게 추정할 수 있었다.

연구는 보건복지부·과학기술정보통신부·산업통상자원부가 주관하는 '국가 바이오 빅데이터 구축 시범사업'으로 구축된 빅데이터를 기반으로 진행됐다. 연구결과는 국제학술지 '신경유전학(Neurology Genetics)'에 게재됐다.

채종희 교수는 "이 연구 결과는 희귀질환 진단 연구에 있어 대규모 데이터에 입각한 유전체 분석의 중요성을 보여준다"고 말했다.

이어 "국가 차원에서 구축한 바이오 빅데이터를 초석 삼아 향후 희귀질환의 새로운 진단법과 치료제 개발로 이어지는 확장 연구를 진행할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

관련기사

- 서울대병원, AI로 폐암 환자 재발 예측 … 87.4% 정확도

- 서울대병원 '사망률 1위 폐암' 올바른 정보 알린다

- 서울대병원 "만성질환 노인 배우자, 같은 병 앓을 확률 높다"

- 서울대병원, AI기반 소프트웨어 '의료기기 제조인증' 획득 … 상급종합병원 최초

- 서울대병원, 대규모 수면 데이터셋 활용 판독 알고리즘 개발

- 혈액암 '만성 합병증' 치료할 수 있는 길 열렸다

- 서울대병원 세계 최고 '초고속 항균제 감수성 검사' 기술 개발

- 복지부 AI 신약 개발 경진대회 'JUMP AI' 개최

- '뇌사자 신장이식' 성공률 높일 새 진단법 개발됐다

- 노벨상 휩쓰는 AI … 물리학에 이어 화학도

- 서울대병원 '체성분 변화와 치매 관계' 검증