"규칙과 절차가 준수되는 안전문화를 공고히 하고 스마트 기술개발로 고위험 작업과 사각지대의 리스크를 원천 차단하여, 더욱 안전한 현장을 만들어 나가겠습니다."

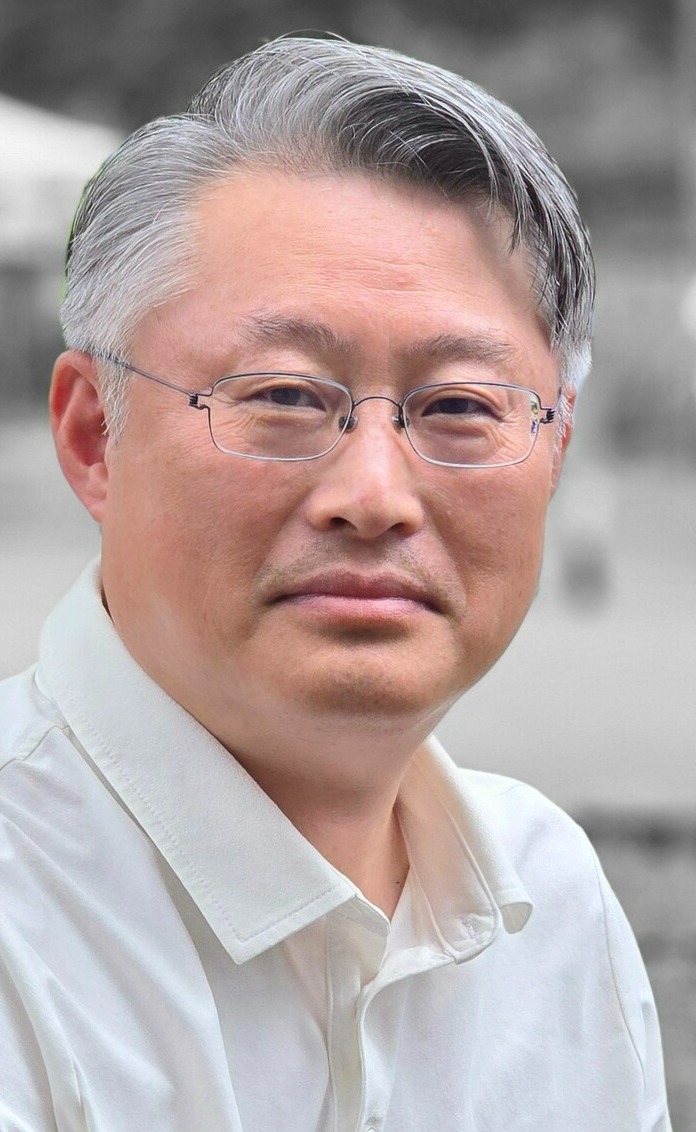

지난해 3월 포스코그룹 제10대 회장으로 취임한 장인화 회장의 취임사에 등장한 '안전' 관련 언급은 7대 혁신과제 중 여섯 번째 항목에 포함된 이 문장이 전부였다.

장 회장이 '초격차 경쟁우위', '확실한 성장엔진' 등 사업 성장을 위해 화려한 청사진을 제시하는 동안 노동자의 생명과 직결된 안전문제는 이렇게 짤막하게 스쳐 지나갔다.

장 회장의 말이 공허한 메아리가 되는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 취임후 현재까지 포스코이앤씨 건설현장에서만 4명, 광양제철소에서 1명 등 그룹 전체에서 최소 5명의 노동자가 목숨을 잃었다.

이쯤 되면 그의 리더십과 안전의식의 부재를 지적하는 것을 넘어, 반복되는 참사에 대한 최고 책임자로서의 자격 자체를 묻지 않을 수 없다.

포스코그룹의 반복되는 사망사고에 대해 이재명 대통령이 "미필적 고의에 의한 살인"이라며 강도 높게 비판한 것은 결코 과한 지적이 아니다.

포스코의 안전불감증은 통계로 명확히 드러난다. 정동영 의원실 자료에 따르면 2020년부터 2023년 6월까지 포스코그룹에서는 이미 18명의 노동자가 사망했다.

장 회장 취임 이후에도 죽음의 행렬은 멈추지 않고 있다. 참혹한 현실에도 불구, 그의 취임사는 철저히 '성장'과 '이윤'에 초점이 맞춰져 있었다.

안전을 경영의 최우선 가치가 아닌, 수많은 과제 중 하나, 혹은 귀찮은 규제 정도로 여기는 그의 인식을 적나라하게 보여준다.

1988년 입사해 36년간 포스코에 몸담은 '정통 포스코맨'인 그가 현장의 구조적 문제, 특히 위험을 하청에 떠넘기는 '죽음의 외주화'를 몰랐을 리 없다.

문제를 알면서도 취임 일성으로 '안전제일'을 외치지 않고, 사업적 성공을 앞세운 것은 의도적인 외면에 가깝다.

비극이 반복되고, 대통령의 '살인' 경고까지 나온 후에야 마지못해 내놓은 '안전관리 혁신계획'은 진정성 없는 '면피용 대책'이라는 비판을 피할 수 없다.

"한도를 두지 않고 안전 예산을 확대하겠다"는 선언은 마치 큰 시혜를 베푸는 듯 들린다. 그동안 안전에 얼마나 인색했는지를 자인하는 꼴이다.

'선집행 후보고' 원칙은 현장의 시급한 안전 요구가 번번이 비용 논리에 밀려 묵살당해 온 과거를 역설적으로 증명한다.

결국 이 막대한 투자는 미래를 위한 '투자'가 아니라 과거의 과오와 외면에 대한 '속죄금'의 성격이 짙다.

'산재가족돌봄재단' 설립 역시 마찬가지다. 돈으로 유가족의 눈물을 닦아주고, 여론을 무마하려는 시도로는 절대 잃어버린 신뢰를 회복할 수 없다. 기업의 책임을 면제해 주는 '면죄부'가 될 수 없다.

포스코의 요란한 혁신 발표에서 정작 가장 중요한 것이 빠져있다. 바로 최고 책임자인 장인화 회장 본인을 포함한 경영진에 대한 엄중한 책임 규명과 처벌이다.

시스템과 돈만 내세울 뿐, 안전 불감증과 생산 제일주의 문화를 방치하고 조장해 온 '사람'에 대한 책임은 교묘히 비껴가고 있다.

아무리 좋은 시스템을 도입하고 막대한 자본을 쏟아부어도, 사람의 생명보다 생산량을 중시하는 문화, 원청의 책임을 회피하는 문화가 바뀌지 않는 한 포스코의 현장은 계속해서 '죽음의 공장'으로 남을 것이다.

그 변화는 말단 직원이 아닌, 그룹의 정점에 있는 장인화 회장의 통렬한 자기반성과 책임지는 자세에서 시작돼야 한다.

이번 대책이 또 하나의 '보여주기식 쇼'로 끝나지 않으려면, 장 회장은 공허한 구호 뒤에 숨지 말고 직접 책임의 칼날 위에 서야 한다.