검찰이 대선 개입 여론조작 의혹을 수사하는 과정에서 민간인 사찰을 한 것이 아니냐는 논란이 일었다.

검찰은 수사 과정에서 언론사 기자와 언론단체 관계자, 정치인 등을 대상으로 통신이용자정보를 조회했다. 그 대상은 언론인의 지인과 친척 등 일반인까지 포함해 3000여명인 것으로 알려졌다.

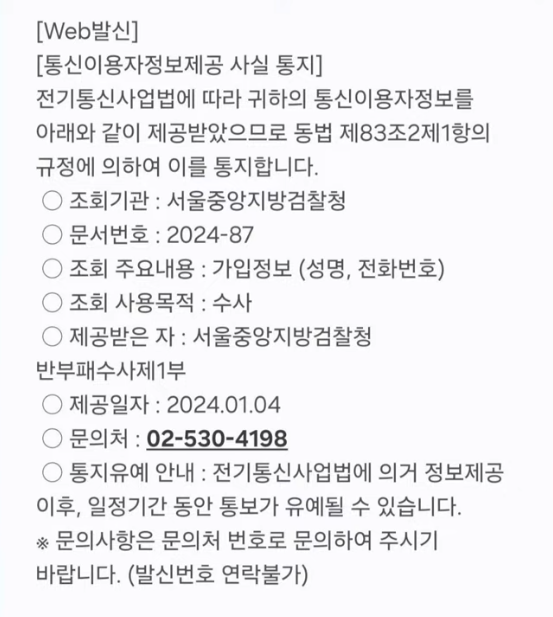

지난 2일 기자와 언론 관계자, 야당 정치인 등은 검찰로부터 '통신이용자정보제공 사실 통지'라는 한 통의 문자메시지를 받았다. 이 메시지에는 서울중앙지검 반부패수사1부가 지난 1월 4일 통신가입자의 이름과 연락처를 수사 목적으로 조회했다는 내용이 담겼다.

더불어민주당은 검찰의 행위를 통신 사찰로 규정했다. 당은 통신 조회 여부에 대한 조사를 시행하고 검사 탄핵 청문회에서 해당 문제를 언급할 예정이라고 전했다.

민주당은 검찰이 통신 조회 후 7개월이 지난 뒤에야 통보한 점 또한 문제 삼으며 당 차원의 대응을 예고했다.

전국언론노동조합·한국기자협회·방송기자연합회·한국방송기술인연합회·한국영상기자협회·한국PD연합회·참여연대 등 7개 단체는 이를 국가 권력 기관에 의한 민간인 사찰이라 주장하고 있다.

한편 검찰은 전기통신사업법 등 현행법에 준수해 이뤄진 적법한 절차라고 전했다.

수사기관의 경우 보통 실명이 아닌 전화번호로만 나열된 통화내역을 분석해 사용자가 누군지 가입자 조회를 하는 방식으로 수사를 진행한다.

즉 검찰이 개별적으로 가입자 조회를 하기 전까진 통화한 당사자가 누구인지 알 수 없어 사찰을 할 수 없다는 주장이다.

검찰은 수사가 진행 중일 때 피의자의 지인에게 통신 수사 중인 사실과 목적이 알려지면 피의자 등에게 내용이 노출될 가능성이 높아져 수사 당시가 아닌 7개월 후 통지한 행위 또한 적법한 행위라고 말했다.